6. 有機物と微生物による病害、センチュウ害抑制効果

病害抑制効果

土壌中には作物に有益な微生物だけでなく被害を与える病原菌が多種類生存しています。土壌病害のうち糸状菌、原生生物による病気が70から80%を占めると言われており、放線菌数/糸状菌数(A/F値)、細菌/糸状菌数(B/F値)が高いほど連作障害の発生は少ないとされています。近年、青枯病菌、根こぶ病菌、フザリウム菌、 バーティシリウム菌、ピシューム菌による病気など土壌伝染病が大きな問題になっています。

土壌病害は柔組織病、道管病、肥大病に大きく分類されます。

柔組織病は地下部の茎、根などに病原菌が感染して組織が壊死を起こす病気で、リゾクトニア菌やピシューム菌、フィトパソラ菌による野菜の立枯病や根腐病、疫病などや、細菌のなかまのエルビニア菌による軟腐病、放線菌のなかまのストレプトマイセス菌によるジャガイモのそうか病やサツマイモの立枯病などがあります。果樹ではロゼリニア菌によるナシ、リンゴ、モモ、ブドウなどの白紋羽病、ヘリコバシディウム菌による紫紋羽病があり根を腐らせて枯します。

導管病は根から感染した病原菌が作物の道管内で増殖して導管閉塞などで水の上昇が妨げられ萎れて枯死します。導管病は糸状菌のフザリウム菌によるトマトやホウレンソウなど多くの野菜の萎凋病、イチゴの萎黄病、キュウリ、メロン、スイカのつる割れ病、カボチャ立枯病、ダイコン、キャベツ、カブ、コマツナの萎黄病、ネギ類、サラダナ、レタスの根腐病、ニラ乾腐病などがあり、バーティシリウム菌ではウリ科野菜、ナス科野菜、ウド、フキ、オクラの半身萎凋病、イチゴ、大豆の萎凋病、ハクサイの黄化病、ダイコン・カブのバーティシリウム黒点病があり、細菌のラルストニア菌(青枯病菌)は遺伝子から4つのクラスターに分類され、トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、タバコなどのナス科、ショウガ、バナナ、クワなどに感染し導管閉塞などで萎れて枯死します。青枯病が発生している圃場では根からの感染だけでなく地上部から葉まで生存するので剪定や芽かきでも感染するので注意が必要です。

肥大病は原生生物のプラスモディオフォラがアブラナ科作物に感染して細胞が異常に分裂しこぶ状に肥大します。他に細菌リゾビウム(アグロバクテリウム)属菌がバラやキク、果樹の根や地上部に瘤を作る根頭がんしゅ病があり生育不良、枯死の原因となります。

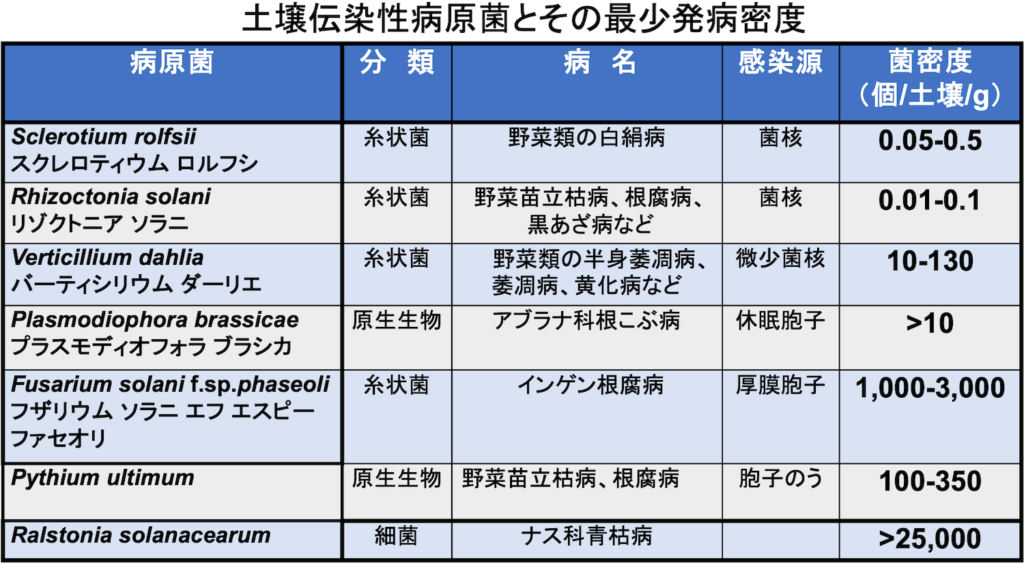

これらの病原菌は土壌中や残根などに菌核や厚膜胞子、休眠胞子、胞子のうなどの休眠体で長く生き残って次作の感染源となっており、土壌中で5年から15年以上生存しているとされています。また病原菌の種類や環境条件によりますが土壌中での最少発病密度が異なります。

土壌病害を抑制するためには、土壌の物理性、化学性、微生物性を総合的に健全にすることが必要です。土壌の微生物的緩衝力を高めて健全な状態で維持する事が重要ですが、発病抑止力は病原菌に対しての有効菌の増殖力、拮抗力、基質に対する競合、作物への抵抗性誘導などの総合的な効果と考えられます。

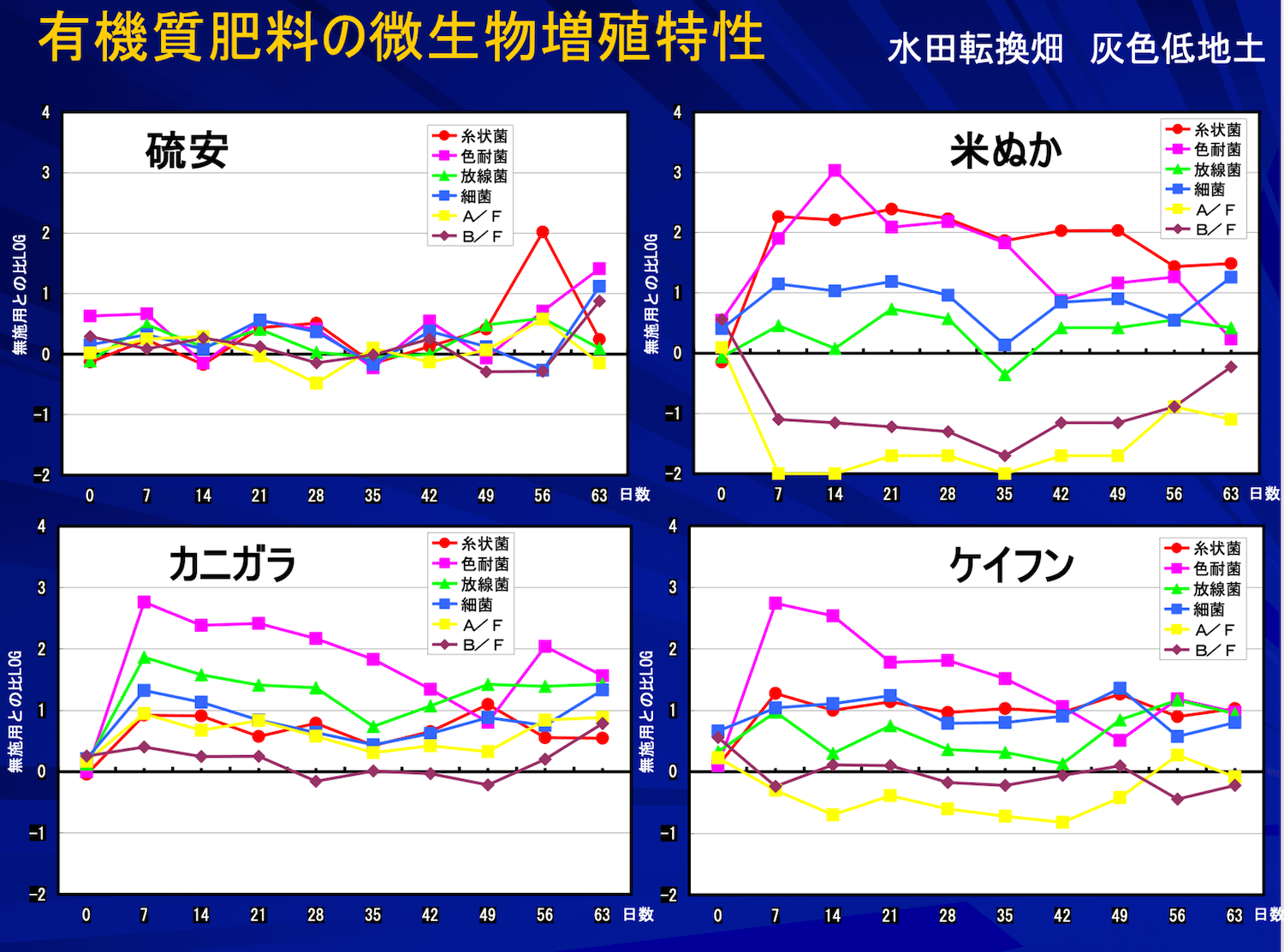

有機質肥料の土壌微生物増殖特性について下記に示します。

各資材を施用して圃場容水量60%、30℃で63日間培養した微生物増殖特性は、無機化学肥料の硫安を施用しても大きな微生物の増殖はありませんが、有機質肥料施用で無処理(0)に比較して、植物粕の米ぬか施用で全ての菌数が増加しますが糸状菌、色素耐性菌の増加が大きくA/F値、B/F値は低く糸状菌増殖型となり、フザリウム病が発病する圃場では米ぬかはぼかし肥料にして施用するのが良いと思います。逆に放線菌による病気のジャガイモそうか病を抑制するとの報告もあります。キチンを含むカニガラ施用では全ての菌が増加しますが中でも色素耐性菌、放線菌の増加が大きくA/F値が高くなり、フザリウム病など糸状菌による病気を軽減する報告が多くあります。ケイフン施用ではニワトリの中で有機物が消化分解され微生物のエサとしては少なく、全ての菌数増加は緩やかでA/F値は低い傾向を示します。

植物質肥料は概してフザリウム菌など糸状菌の増加が大きく、動物質肥料は細菌、放線菌の増加が大きく、フザリウム菌が減少する傾向にあり、中性オキシアミノ酸のイソロイシン、セリンや中性含硫アミノ酸のシスチン、メチオニンを多く含む有機質肥料はフザリウム菌の増殖を抑制する傾向があります。

堆肥などの有機質資材による土壌病害抑制効果について松田(1981)は各試験場での結果まとめ、牛糞、豚プン、ケイフンともに各作物の土壌病害を抑制したり助長したりで抑制効果はっきりしないが、これらを堆肥化したものは発病抑制効果が多いと報告しています。その他、比較的発病抑制効果が報告されているのは稲わらやバーク堆肥で、特にキチン質を多く含むカニガラやエビガラの抑制効果は多く報告されています。

以前から土壌病害を軽減するために、細菌の仲間のBacillus属、Pseudomonas属、Burkholderia属や放線菌の仲間のStreptomyces属、糸状菌の仲間のTrichoderma属、Gliocladium属、非病原性Fusarium属菌など様々な拮抗菌が研究され、生物農薬や土壌改良材の微生物資材として利用されています。

寄生性センチュウ抑制

土壌中には多種多様なセンチュウが生存しており、菌食性線虫などの自活性センチュウと作物に被害を及ぼす寄生性センチュウとに大きく分けられます。寄生性センチュウは日本国内では20種程度が生息しているとされていますが、その中でも大きく分けるとネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウの被害が甚大です。

ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウは多犯性で多くの作物を犯しますが、シストセンチュウは、日本ではジャガイモ、ダイズなどの被害が大きく報告されています。

ネコブセンチュウ(Meloidogyne属)は1回に300から800個の卵を根の外部に産み、夏期では25から30日で1世代を経過し、年平均3から4世代を経過します。地温15℃くらいで2期幼虫が卵から孵化し根へ侵入します。ネコブセンチュウの被害を受けた作物は根にこぶ(ゴール)を形成し、根が十分な栄養や水分を吸収できなくなり、萎凋や下葉から枯れあがり収量が低下します。また、根菜類ではこぶが付くので品質が低下します。

サツマイモネコブセンチュウの発育適温25~30℃でイチゴやラッカセイには寄生しないが多くの作物、雑草にも寄生します。キタネコブセンチュウはサツマイモ、イネ、トウモロコシ、オオムギ、コムギ、ワタ、スイカ、アスパラガスなどには寄生しません。

ネグサレセンチュウは根の内部に産卵するので防除が困難です。

シストセンチュウはダイズシストセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウの被害が大きくシストは10年以上土壌中に生存します。ダイズシストセンチュウはマメ科植物に寄生し、ジャガイモシストセンチュウはジャガイモ、トマト、ナスなどのナス科植物に寄生します。

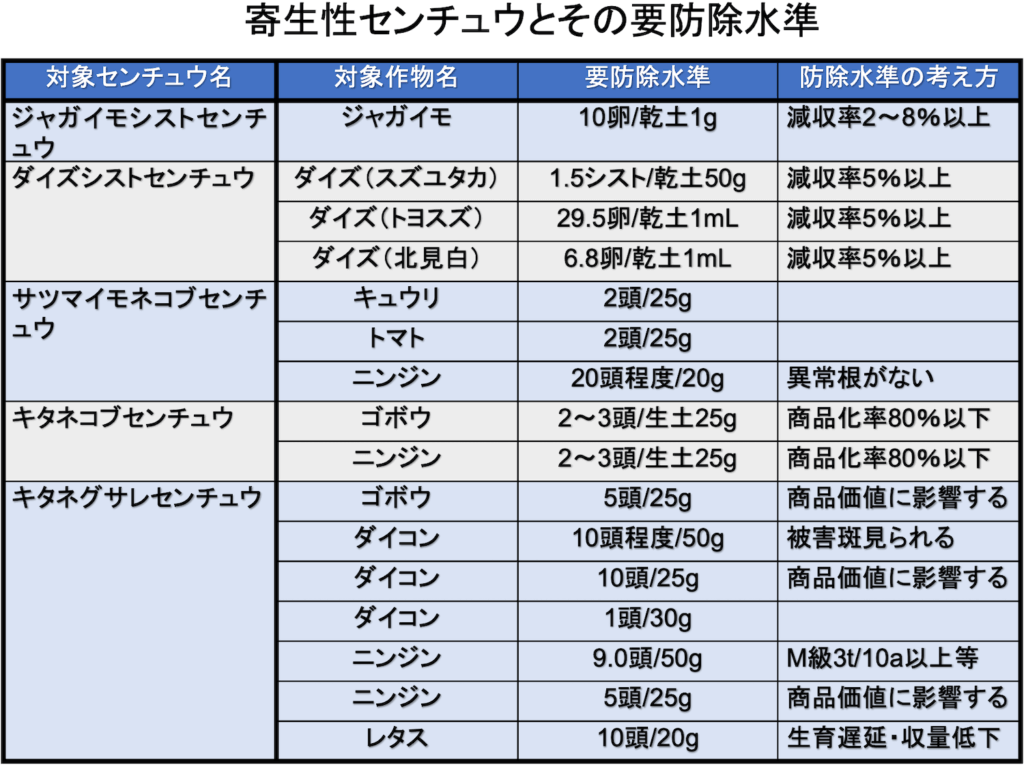

多くの作物に被害を及ばす寄生性センチュウは各作物と寄生性センチュウの種類により防除しないと被害が発生する目安としての要防除水準が報告されています。

寄生性センチュウは作物の根に口針で傷を付け根に侵入して養分を吸収し被害を与えますが、その傷から青枯病菌やフザリウム菌などの病原菌が感染しての複合病害が多く見られます。

寄生性センチュウの被害を抑制するために堆肥などの有機物の効果の試験例が多く報告されていますが、武田らはダイコンのキタネグサレセンチュウ被害がおから・コーヒー粕堆肥の施用によって軽減されたと報告しています。また、浦上らは殺センチュウ活性を持つアスパラガス酸を根内に持つアスパラガス廃棄根施用でキタネグサレセンチュウ密度低下とレタスのキタネグサレセンチュウ被害が減少し収量増の報告をしています。

寄生性センチュウ被害を抑制する微生物としてネコブセンチュウやネグサレセンチュウに寄生してセンチュウ体内で増殖してセンチュウを殺すPasteuria 属細菌が生物農薬登録されており、センチュウの卵寄生菌Purpureocillium属や成虫の捕捉菌Dactylaria属、Arthrobotrys属などの糸状菌が資材化されており、Fusarium 属内生菌やPseudomonas属、Bacillus属、Streptomyces属など多くの菌株で寄生性センチュウに対する抑止性の研究がなされています。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント