4. 有機物と微生物による養分供給、土壌化学性、土壌物理性改良効果

窒素供給、リン酸供給、カリウム供給

作物への窒素供給では有機物の窒素の無機化については先に記載しましたが、土壌中の窒素含量は0.1-0.5%程度で地表から深さ10cm、比重1とすると約100-500Kg /10aの窒素が存在していることになります。この窒素の主体は腐植、微生物菌体からなり、徐々に無機化され地力窒素(可給態窒素)として作物へ1作期間で5-15Kg/10a程度供給され、作物に必要な窒素の40-70%は地力窒素から供給されているとされています。土壌中の窒素は微生物菌体に比べて腐植由来が圧倒的に多いのですが、代謝回転速度から見ると作物への窒素供給は、腐植と微生物菌体から同程度とされていて地力窒素を高めるためには有機物施用が必ず必要となります。

可給態窒素分析法としては30℃、4週間培養法やリン酸バッファー抽出法、熱水抽出法、クロロホルム燻蒸法、SDS抽出法(ADSON)、近赤外分析など様々な方法が提案されています。以前から作物がアミノ酸を直接吸収する事については報告されていましたが、土壌からのリン酸バッファー抽出の低分子タンパク様窒素も直接吸収している事が報告されています。

作物への窒素供給は有機物からだけでなく、空気中の窒素をアンモニアに固定して作物に供給する窒素固定菌が知られています。従来から知られているマメ科作物の根粒菌による空気中の窒素固定は、9Kg/10a/年程度供給しているとの報告もありますが、土壌中の窒素栄養が良好だと窒素固定を行わないとも言われています。マメ科以外でも水稲やサトウキビ、サツマイモなどでも窒素固定菌が発見され、最近では水田の鉄還元細菌が窒素固定しており、鉄の施用で窒素固定が高まると報告されています。

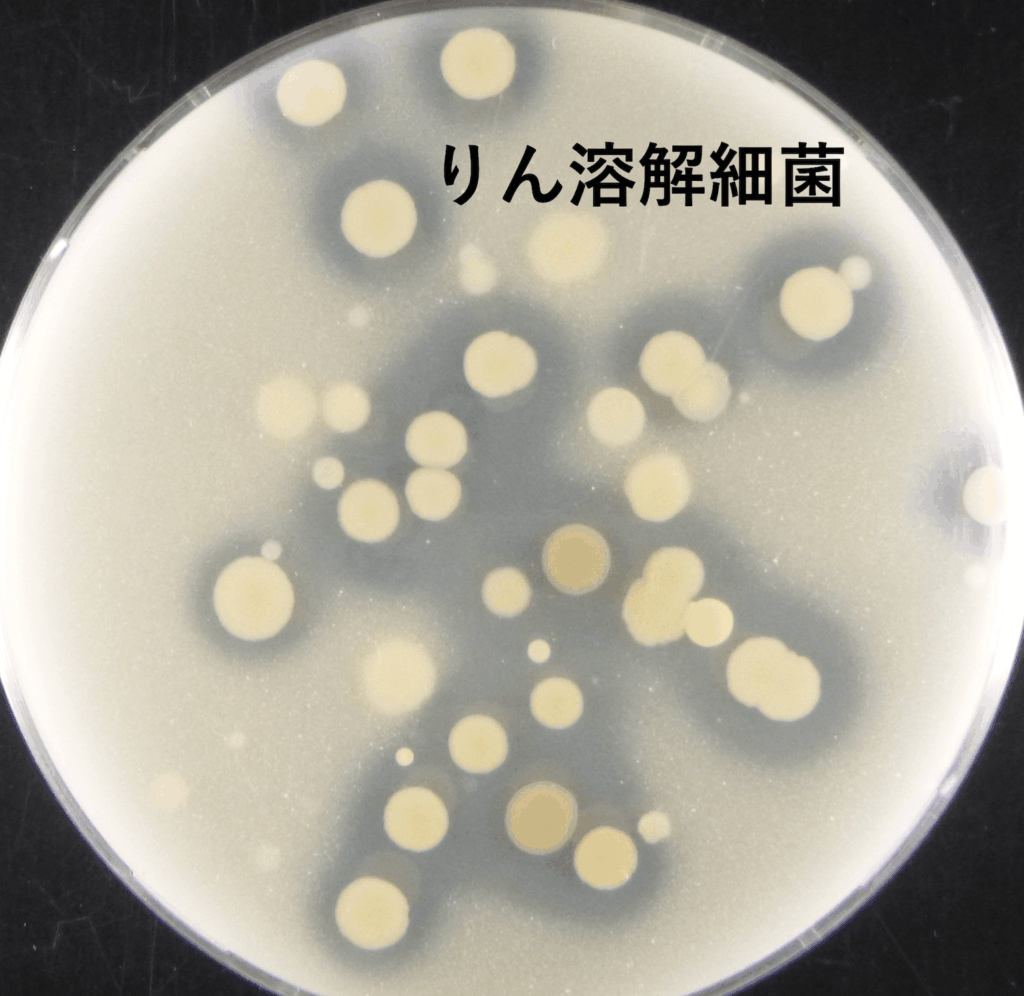

作物へのリン酸供給では、有機物に含まれるフィチン態リン酸などの有機態リン酸は作物が直接吸収できないのでフィターゼを産生する土壌微生物により無機化されたり、土壌中のカルシウムや鉄、アルミニウムと結合した不可給態リン酸を有機酸生成などで溶解するBacillus属などの細菌やAspergillus属やPenicillium属などの糸状菌など多くのリン溶解菌が生存しており、これらのリン溶解菌が働くためには有機物が必要です。

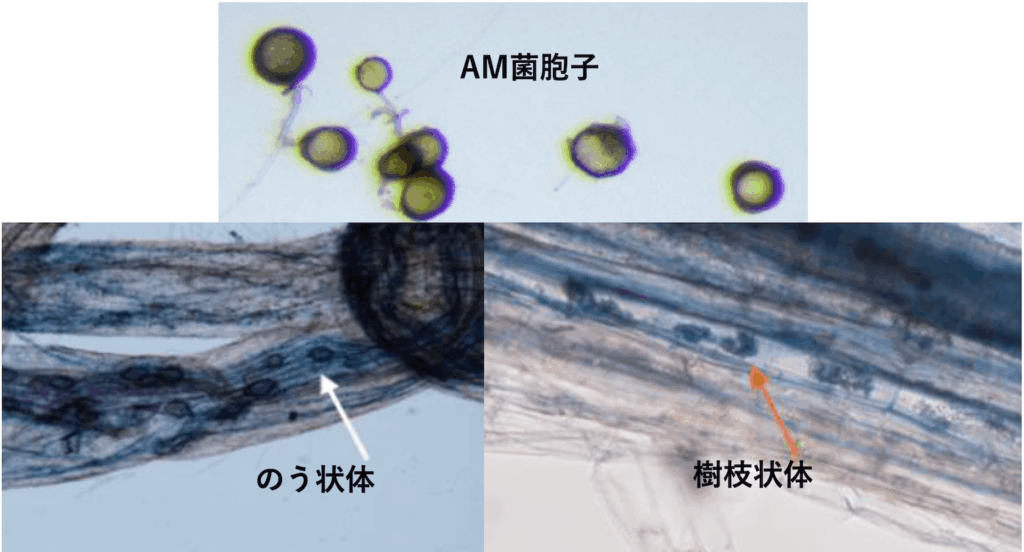

根の周りのリン酸は作物に吸収されると根の周りのリン酸が少なくなりますが、根が届かない所のリン酸を菌糸で根に感染して運んでくれるアーバスキュラー菌根菌(AM菌)が生存しています。このAM菌は窒素、リン酸含量多いと定着が悪く、また水田では感染せず、キャベツやカブなどのアブラナ科やテンサイ、ホウレンソウなどのアカザ科には感染しないとされています。AM菌は作物根から分泌されるホルモン様物質ストリゴラクトンで誘引感染すると言われています。

カリウムについても微生物バイオマス中のカリウムは交換性カリウムの37%を占めているとの報告もあり、水田土壌の微生物バイオマスカリウム量は8-43mgK/Kgで交換性カリウムの27%に相当し有機物連用により微生物バイオマスカリウムが増加し、作物へのカリウム供給にも微生物の働きが大きいと報告されています。

腐植の働き

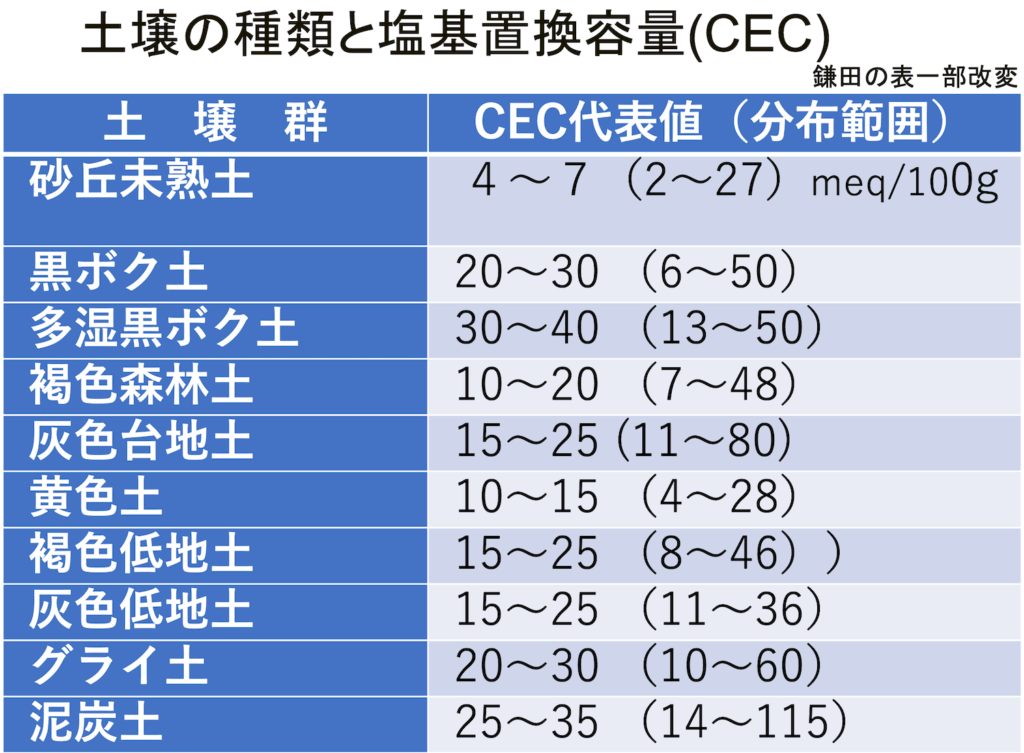

腐植は有機物を微生物が分解した残渣で地力窒素(可給態窒素)の供給源として働いている事は先に記載しましたが、その他にもマイナスの電荷を帯びているので粘土鉱物と同様にCEC(陽イオン交換容量)が高く塩基類を多く保肥する事ができます。

また、リン酸固定の防止やpHなどの急激な変化を抑える緩衝能を持っています。

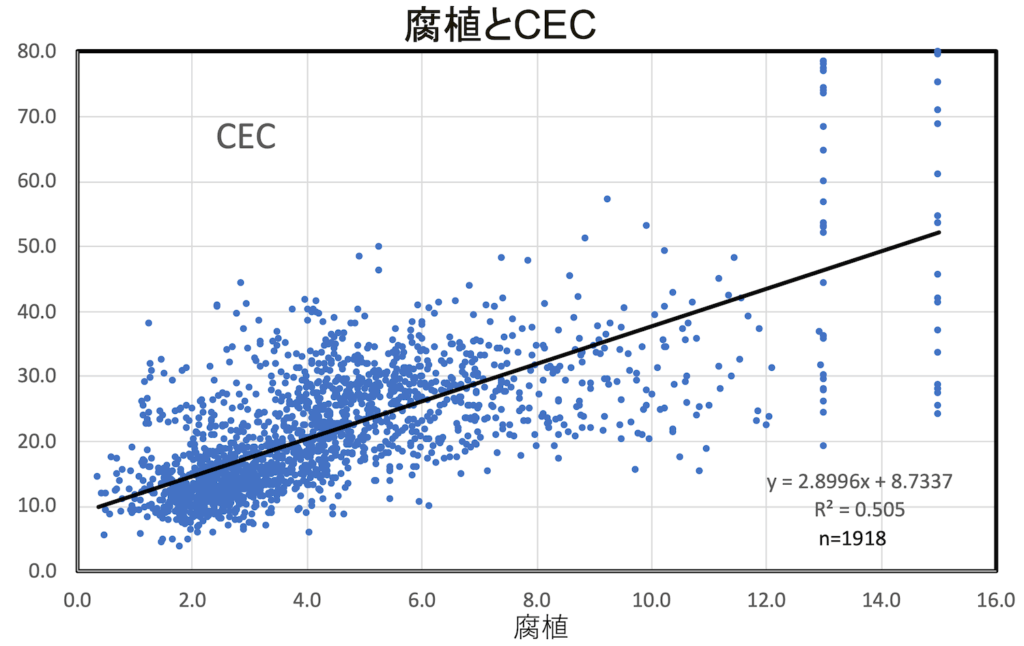

土壌の種類によるCECの代表値を示し、全国土壌診断での1918圃場の腐植含量とCECの関係を示しましたが腐植が多いとCECは高まることがわかります。

泥炭や腐植酸資材の中にはCECが260程度を示す資材もあり、これらの資材施用でCEC、保肥力を高める事も考えられます。

土壌物理性改良

作物生産で土壌物理性を整える事は非常に重要です。先に記載したように土壌物理性の健全性については作物根の伸長を妨げない貫入式土壌硬度計で1.5MPa(山中式硬度計で19-22mm)以下の柔らかい土壌が必要で作土層は土壌の種類や作物で異なりますが、一般的には25cm以上と深く、三相分布も土壌の種類や作物で異なりますが一般的には固相:液相:気相の割合が5:3:2または5:2:3とされており、透水性、保水性、通気性が良くなると根の張りも良くなります。これらは粘土に有機物、微生物の働きが加わり土壌団粒ができることによってもたらされています。

土壌団粒は250μmより小さなミクロ団粒とそれより大きなマクロ団粒からできています。ミクロ団粒は20μm以下の大きさの粘土粒子、細菌細胞、腐植の凝集体が微小な植物破片と微生物が分泌する粘質物質で固められています。マクロ団粒はミクロ団粒と植物遺体の断片が糸状菌菌糸と植物根によって絡み合い形成されています。易分解性有機物を施用するほどマクロ団粒の形成は早いのですが、比較的難分解性有機物施用がマクロ団粒は長く安定化し糸状菌の菌糸がマクロ団粒形成に大きく関わっています。

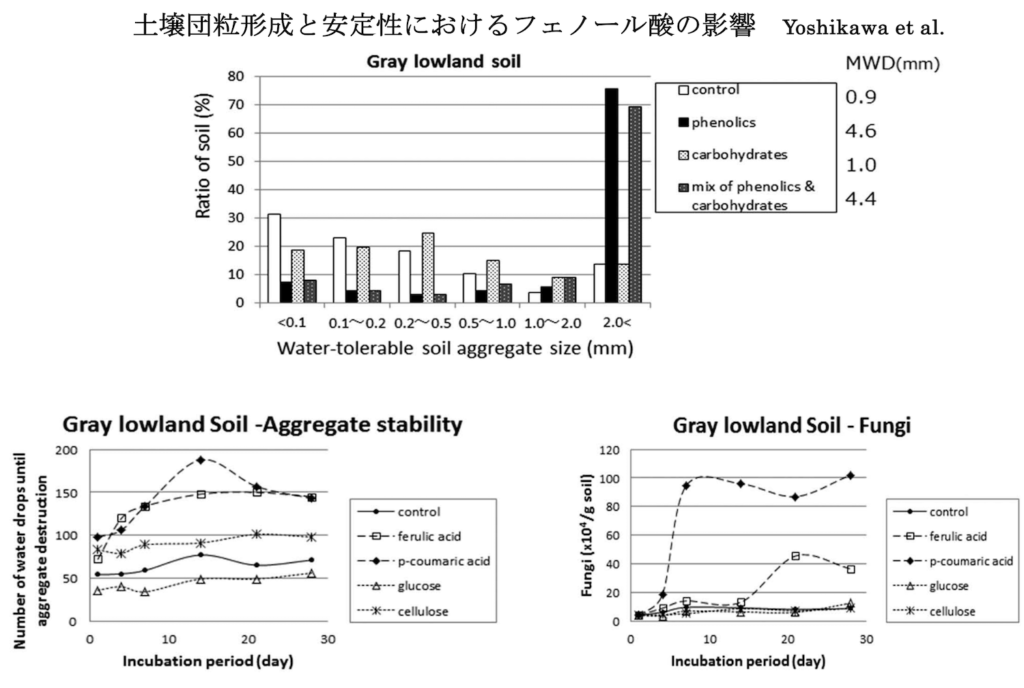

植物残渣中の細胞壁成分の分解で生成されるフェノール酸と炭水化物が団粒形成と安定性に与える影響を試験した例を図で示しました(吉川ほか2018)。

フェノール酸を添加する事により大粒の耐水性団粒の割合が高まり、土壌団粒の長期安定化が起こり、これには糸状菌の影響が大きいとしています。また、団粒形成については糸状菌から生成される糖タンパクとされているグロマリンが働いているとの報告もあります。

土壌団粒は土壌の膨軟化、透水性、保水性、通気性が良くなり、根の発達を促すだけでなく、団粒内部の有機物分解を調節したり、炭素貯留であったり、微生物の棲み分けやミクロ団粒内の微生物を原生動物などからの捕食から守っています。

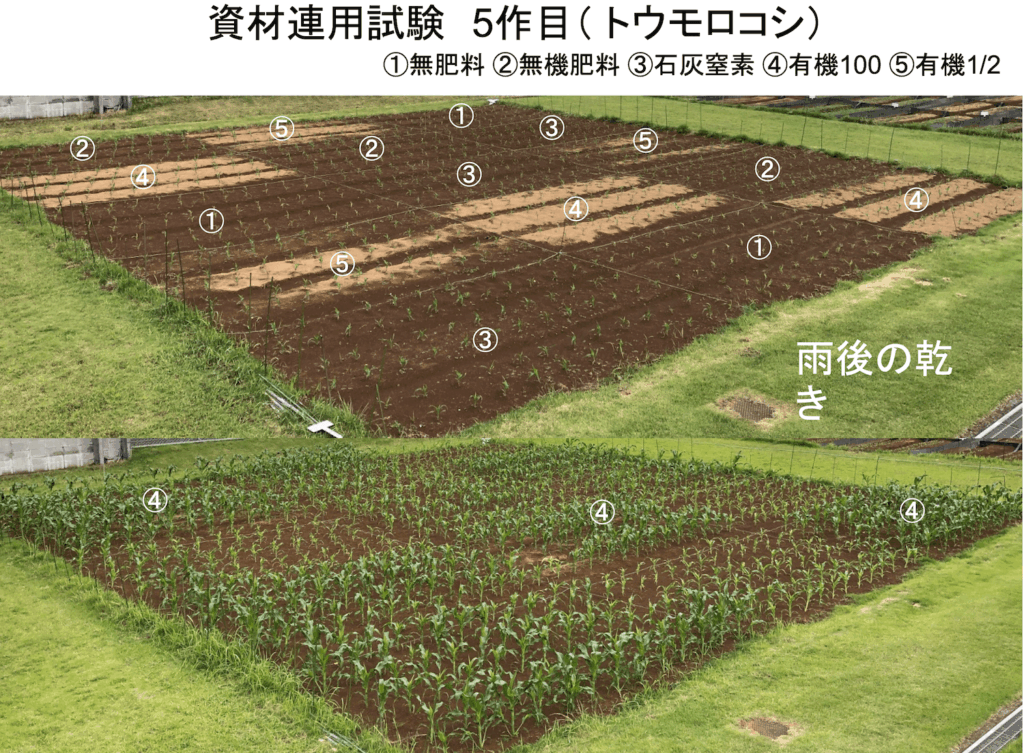

下記に無肥料、無機肥料、石灰窒素、有機肥料、有機肥料1/2施用を5作連用したトウモロコシ栽培初期での雨後の圃場乾き程度と、生育中盤の写真を示しました。有機質肥料施用区は土壌微生物の増殖による地温の上昇や土壌物理性が改良され透水性が良くなり生育中盤の生育も優れ、収量も優れていました。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント