2. 有機物と微生物の種類と特徴

有機物の種類と特徴

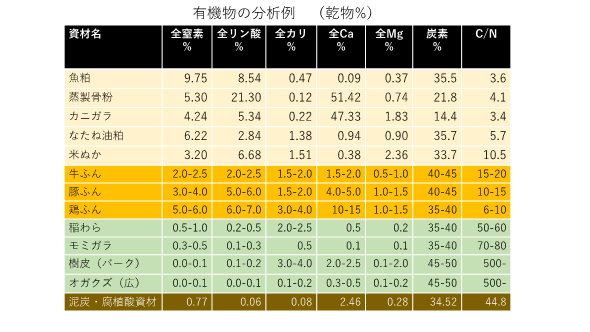

土づくりには有機物施用が欠かせませんが、有機物にも多種類あり肥料法の有機質肥料に分類される魚粕、なたね油粕などや牛ふん、豚ぷん、鶏ふんなど畜産廃棄物やその堆肥、イナワラ、モミガラ、バーク、モミガラなどの植物残渣や泥炭、腐植酸資材などがあります。

有機物の一般組成は粗蛋白、粗脂肪、可溶性無窒素物(炭水化物、酸類、ゴム類,粘質物、ペクチン質、色素など)、粗繊維、灰分から構成されていますが、これらの組成により土壌、微生物、作物に与える作用は異なります。粗蛋白が多いほど窒素含量は多く、粗脂肪は植物質に比べて動物質肥料が多い傾向にあり、可溶性無窒素物は一般的には植物質肥料が多い傾向で、粗繊維は植物質に含まれ、灰分は動物質肥料に多く含まれています。

有機質肥料の魚粕や蒸製骨粉、カニガラ、なたね油粕、米ぬかなどは肥料法の公定規格で窒素、リン酸、カリウムなどの成分が保証されており、作物への養分供給を主目的としています。

有機質肥料の種類によって含有成分が異なり、それぞれ特徴を持っています。動物質肥料と植物質肥料では圃場へ施用後の初期窒素肥効は動物質肥料がやや早く発現し、蒸製骨粉のリン酸はリン酸カルシウムで米ぬかなどの植物質のリン酸はフィチン態リン酸などで構成されています。カリウム、マグネシウムは動物質に比べて植物質に比較的多く含まれています。カニガラはカルシウムを多く含みます。窒素の無機化は炭素率(C/N比)が低いほど早く、約10以下の有機物が有機質肥料として利用されています。

有機質肥料のタンパク質を構成するアミノ酸組成も異なり、一般に植物質は動物質に比べてグルタミン酸などの酸性アミノ酸の割合が高く、グリシンなどの中性アミノ酸の割合は植物質に比べ動物質が高く、特に中性脂肪族アミノ酸が顕著で各種アミノ酸が土壌微生物や作物へ与える影響は各々異なり、他の有機成分とあわせて土壌中での微生物相や作物への効果も異なると思われます。

家畜糞のなかでは鶏糞が窒素、リン酸、カリの含量が最も多く炭素率(C/N比)が低く、窒素に比べてリン酸が多く、石灰が多く含まれており、窒素含量に合わせて鶏糞を施用するとリン酸、カルシウム過剰になり以前は鶏糞多施用で畑を壊している圃場が多くありましたが最近は少なくなっており、逆にリン酸、カルシウム欠乏土壌での利用が適しています。次に含有成分が多いのが豚糞、牛糞の順になり炭素率は逆に牛糞が高く、家畜糞は敷料としてバークやオガクズ、モミガラなどが使われているのでその種類や混合量で含有成分は異なります。家畜糞は堆肥化する事により窒素はアンモニアで気散し含量が低くなります。また堆肥化にあたっては衛生細菌や雑草種子などの害をなくすためには60℃以上で数日間維持する必要があります。

泥炭・腐植質資材は窒素、リン酸、カリウムなどの成分は少ないのですが、地力増進法で政令指定されている土壌改良資材で有機物、腐植酸が多く含まれ、陽イオン交換容量(CEC)が高く、土壌の膨軟化、保水性の改善、保肥力の改善効果が見られます。

食品廃棄物の堆肥で問題なのがNaClや油の含量が多いとコマツナで植害が見られ、塩化ナトリウム換算で約24kg/10a以下が望ましく、土壌中の油濃度12%以上で生育が劣ります。

汚泥肥料は含有を許される有害成分の最大量が定められており、ひ素50ppm、カドミウム5ppm、水銀2ppm、ニッケル300ppm、クロム500ppm、鉛100ppmとされていますが下水汚泥については重金属だけでなく、人間や生物に対する毒性が懸念されている有機フッ素化合物(PFAS)やマイクロプラスチックなどの基準作りが必要と思われます。

畜産廃棄物、生ゴミ、汚泥などの大量に発生する未利用有機物をリサイクル利用するためには、農家が使いやすく、作物に悪影響を与えず生育にプラスになること、また、環境を汚染しないことが必要です。堆肥など有機物を使用する場合は、使用目的によって堆肥や有機物の種類や量を選択する必要があります。

微生物の種類と特徴

有機物を圃場へ施用すると土壌動物、微生物が分解し、土壌物理性、化学性、生物性の健全性に大きな働きをしていて土壌、作物に様々な影響を及ぼします。ここでは土壌微生物の種類と特徴について説明します。

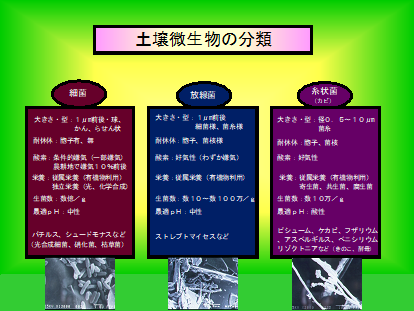

従来から土壌微生物を細菌、放線菌、糸状菌と大きく分けていますがその特徴を図に示します。

菌の大きさは糸状菌が最も大きく、放線菌(細菌の仲間)、細菌の順で小さく、土壌中での菌数は細菌が最も多く、糸状菌が少ないのですが、バイオマスとしては糸状菌が最も大きいです。細菌の中には耐久体をつくらない菌もいますが、多くが胞子(細菌では芽胞)や菌核の耐久体を作ります。糸状菌、放線菌は好気性で細菌の中には嫌気性菌も存在しています。

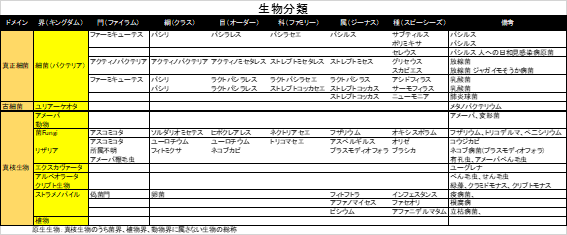

近年、生物の遺伝子解析によって原核生物の真正細菌(バクテリア)、古細菌(アーキア)と真核生物(ユーカリア)の3Domain(ドメイン)に分類されています(Woese,1977)。

生物の分類はDomain(ドメイン)の下にKingdam(界)、Phylum(門)、Class(綱)、Order(目)、Family(科)、Genus(属)、Species(種)と細かく分類されます。真核生物のうち、動物、菌、植物を除いたものを原生生物としてまとめられています。

従来、糸状菌に分類されていたアブラナ科のネコブ病菌Plasmodiophora菌や多くの作物の疫病菌Phytophthora菌、根腐病、苗立枯病菌Pythium菌、根腐病菌Aphanomyces菌は原生生物に分類されています。

細菌で最も有名なのがBacillus属で、よく農業上良い微生物と言われていますがBacillus属でも種として様々な種類がいて、良いBacillus(バチルス)菌だけでなく人間の病原菌も存在しているし同じ種でも株によって性質が異なり、細菌の仲間の放線菌Streptomyces属も良い微生物と言われていますが、Streptomyces属の中にはジャガイモそうか病菌やサツマイモ立枯病菌など病原菌も含まれています。

土壌伝染性糸状菌の病原菌として作物の萎凋病、萎黄病の病原菌Fusarium oxysporum菌は作物の種類によって病原菌が決まっており、例えば、トマト萎凋病菌Fusarium oxysporum f.sp.lycopersiciはキュウリやメロンのつる割病は起こさず、キュウリつる割病菌Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinumはトマトの萎凋病は起こさず作物ごとに特異性を持っています。

このように属、種レベルでは有用微生物かは判断できず株レベルで判断する必要があります。

その他の分類としてタンパク分解菌、セルロース分解菌、リグニン分解菌など有機物を分解して栄養源、エネルギー源にしている従属栄養微生物、光合成や無機物の酸化でエネルギーを得ている独立栄養微生物で分け、従属微生物を腐生微生物と共生微生物、病原菌に分けたりします。また微生物が活動する場として、非根圏、根圏、根面、葉面、内生で分けたり、好気性、通性嫌気性、絶対嫌気性菌の酸素要求性で分けたり、低温、常温、高温といった温度で分けたり、酸性、アルカリ性などpHの適正で分けたりし多種、多様な微生物が土壌中には生存し土壌、作物に影響しています。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント