7. 総合的診断と対策

ここでは土壌物理性、化学性、生物性を含めた総合的診断と対策について記述します。

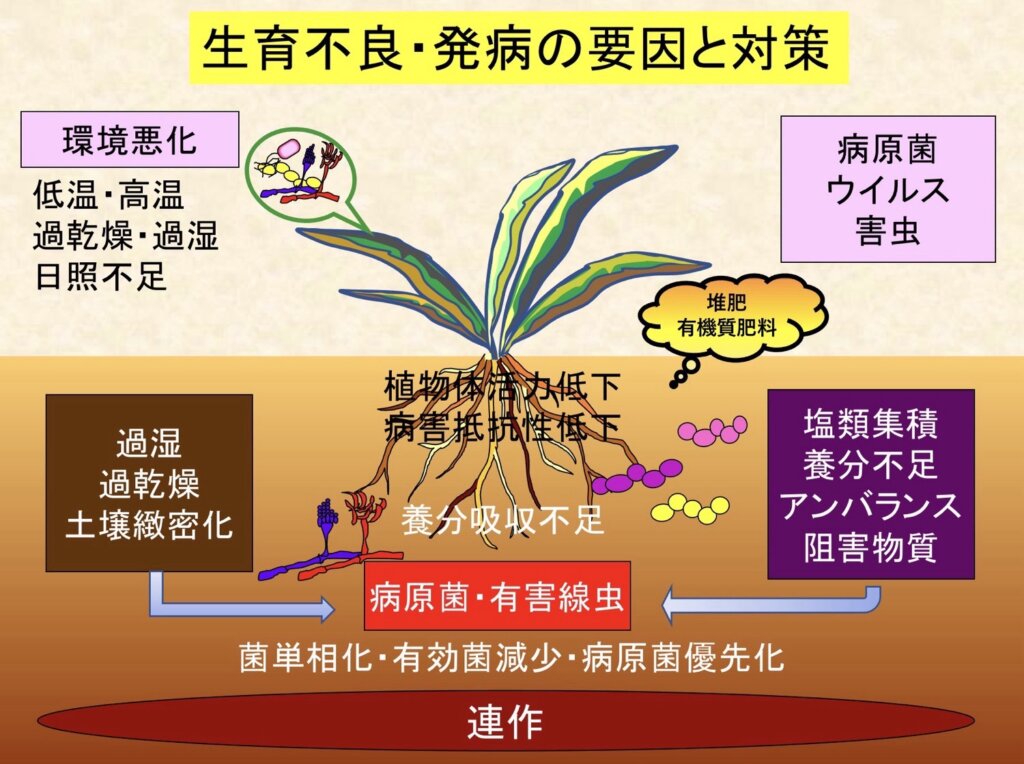

生育不良や病虫害発生の要因と対策について下図に示しましたが、低温や高温、過乾燥、過湿、日照不足、病原菌やウイルス、害虫で地上部、地下部が被害を受けて光合成ができず、水分や養分吸収が悪くなり、作物体活力低下、病害抵抗性低下で生育不良となります。

同一作物を連作すると作物根から同じ有機物が分泌されて、それをエサとする微生物が集積、単相化し有効微生物が減少し病原菌が優先化し連作障害になり易くなります。これを回避するためにも堆肥や有機質肥料を施用して他の微生物を増やして微生物の多様化を図るのも堆肥や有機質肥料の役割の一つです。

土壌物理性では排水不良で加湿となり根腐れを起こし養分吸収不良や病原菌感染も起こります。過乾燥では水に溶けた養分吸収ができず、土壌緻密化で根が伸長せず養分吸収が悪くなります。

土壌化学性では施肥過多で塩類集積し根が傷んで養分吸収不足のため生育不良を起こしますが、土壌中には養分はあるのに養分不足と思い追肥して、濃度障害でさらに悪くしている場面があります。逆に養分不足で生育不良だったり、養分アンバランスで養分があっても吸収できなかったり、良いと思って施用している未熟堆肥で根を痛めてしまっている事があります。このような根腐れや根傷みから病原菌が侵入しやすくなります。

土壌診断の土壌物理性、化学性については、これまでに診断方法とその基準が農林水産省から地力増進基本指針が出され、また各都道府県で診断基準が提示されています。生物性については病原菌や寄生性センチュウについては診断方法がある程度基準があるのですが、残念ながら一般土壌生物性については基準がまだ無く、今後、土壌分類などの条件付きの土壌生物性基準作りが必要と思います。

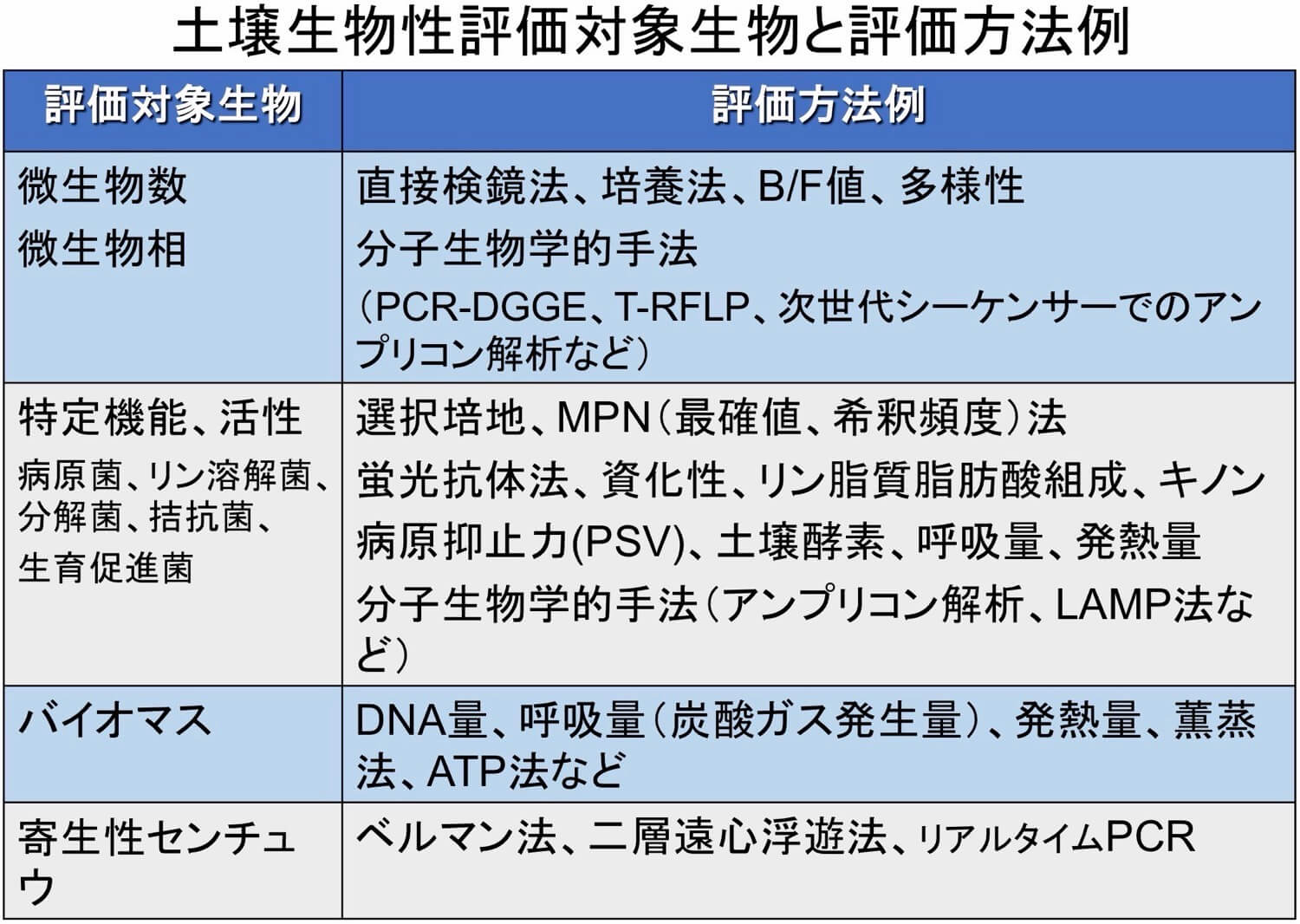

土壌生物性は物理性、化学性に影響され、また物理性、化学性にも大きく影響していますので土壌物理性、化学性、生物性の総合的診断が必要です。土壌生物性評価対象生物と評価方法の例を示しました。

生育不良の対策としては土壌診断に基づいた対策が必要ですが、土壌物理性の対策としては、作土層を柔軟に深くし、通気性、透水性、保水性を高めるためには、深耕プラウやサブソイラなどの農機や琛根性イネ科のギニアグラスやマメ科のセスバニアなどの緑肥、堆肥の利用が必要です。

土壌化学性は各都道府県の作物毎の施肥基準や減肥基準が出されており、土壌化学性診断結果と施肥・減肥基準と比較しながら不足養分を施肥するのが必要です。

土壌微生物を増やすためには有機物施用が重要ですが施用する有機物の種類によって増える微生物が異なるのは先に記載しました。

作物に直接被害を及ぼす土壌病害やセンチュウ害対策としては、被害残渣の圃場外への持出し、土壌診断に基づいた適正養分管理、排水対策やpHの改善、良質堆肥や有機質肥料の適正施用、輪作体系の実施、緑肥(対抗作物)の導入、拮抗微生物の活用や土壌消毒の実施などがあります。

土壌消毒は、薬剤消毒や太陽熱消毒、土壌還元消毒、蒸気消毒、熱水消毒、バイオフミゲーションなどの方法がありますが、化学合成農薬としてはクロルピクリンや D-D、メチルイソチオシアネート、ダゾメット、カーバム剤などがあります。クロルピクリンはウイルス以外の病原菌、センチュウ、雑草などに効果があり人間にも毒性があります。地温が低く、土壌水分が多すぎるとガス拡散が悪いので、やや乾燥気味で処理、被覆し7-10日後に十分ガス抜きを行う必要があります。D-Dは有害センチュウやコガネムシ対策で使用し処理はクロルピクリンと同様です。メチルイソチオシアネート、ダゾメット、カーバム剤は土壌水分で分解ガス化して効果が発現します。

熱を利用する消毒法では現在、太陽熱消毒と土壌還元消毒が主に用いられています。太陽熱消毒は土壌水分が20%以上で土壌表面をビニールで全面被覆し、ハウス内の保温性を高めてハウスを密閉し深さ20cm地温が40-45℃以上で通常一か月以上処理します。土壌還元消毒はフスマ又は米ぬかを1トン/10a施用し、土壌から浮水が出る状態(100-150t/10a)に潅水し、地温30℃以上で20日間以上ハウスを閉めきる必要があります。施用する有機物として糖蜜や大麦発酵残渣液など水溶性有機物を処理すると深層部まで消毒効果が高まります。糸状菌の病原菌や深層部まで生存する有害線虫に対しては非常に高い効果を示します。

バイオフミゲーションはアブラナ科植物に含まれるグルコシノレートが土壌中で加水分解されて生じるイソチオシアネート類が土壌中の有害生物の密度低下や活性低下の要因の一つでカラシナ、シロガラシとの輪作やブロッコリー、キャベツ、ダイコンなどの残渣鋤込み、また土壌還元消毒との組合せで土壌病害抑制の報告もされています。

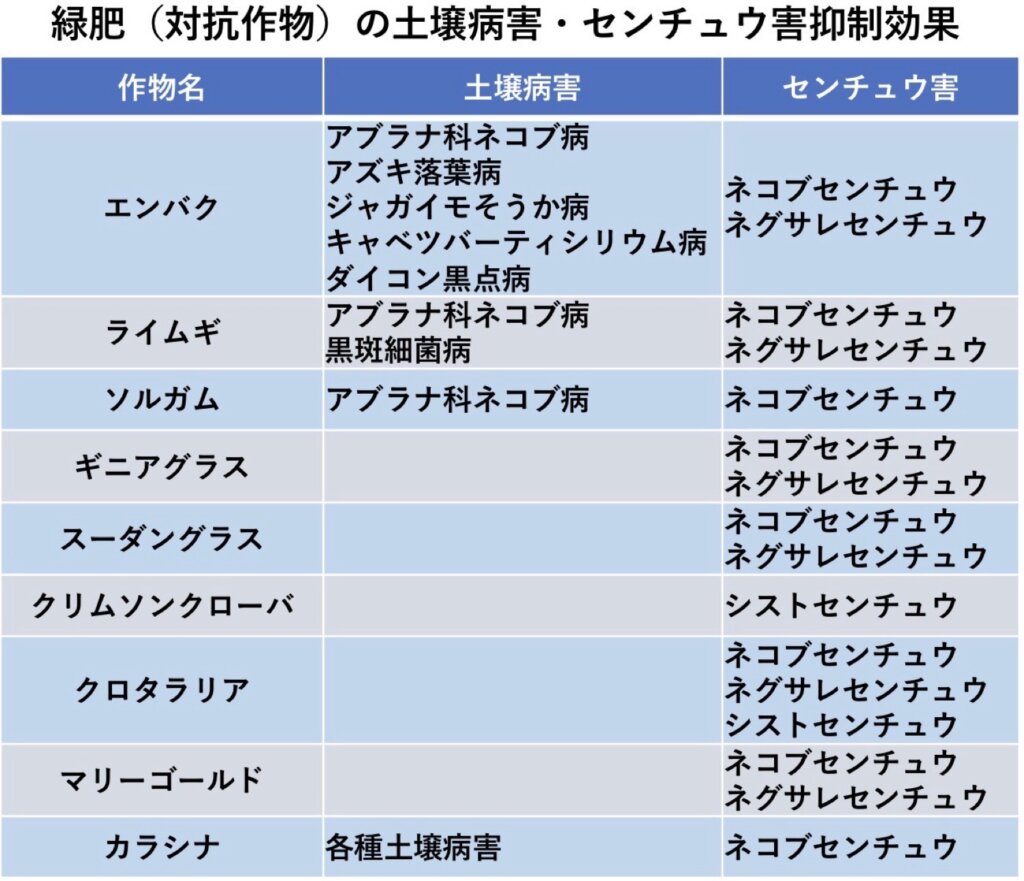

緑肥は病害、センチュウ害抑制だけでなく施肥量削減、有機物供給、土壌物理性改善、土壌生物性改善、雑草抑制、クリーニングクロップとしての効果がありますが、緑肥の種類により効果が異なります。緑肥導入による土つくりの目的を明確にして使用する作物を決める必要があり、特に病害、寄生性センチュウ対策目的の対抗作物は作物名だけでなく品種名での選択が必要で、対象病害、センチュウ害、播種時期、耐寒性、耐暑性、耐酸性、耐湿性、耐雪性、すき込み時期なども考慮して選択することが大切です。マメ科緑肥は窒素固定での窒素供給、エンバクの中にはキスジノミハムシの被害低減の効果も報告されています。緑肥利用では播種からすき込み、分解し次作作付けまでに3ヶ月程度が必要です。緑肥(対抗作物)の種類と土壌病害、寄生性センチュウ害抑制効果について下表に示しました。

「有機物と微生物による土づくり」の7回連載が最後になりますが、作物の生産性や品質を高めるためには、土壌物理性、化学性、生物性を総合的に健全にする土づくりが必要であることを記述しました。連載の最初に我々が生活するうえでの食糧生産の重要性については少し書かせていただきました。

ここ近年、高温や乾燥、豪雨、それに伴う冠水被害、病虫害被害の報告が多く聞かれ大きな問題になっています。そうした状況を軽減できるように総合的な土づくりが必要で、この連載が少しでも参考になると幸いです。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント