5. 有機物と微生物による作物生育促進、品質向上効果

作物生育促進

有機質肥料や良質の堆肥を施用した作物は根張りや生育が良くなり生育を促進する事はよく知られていますが、先に述べてきた養分供給や土壌物理性改良だけでなく有機質肥料や堆肥に含まれている有機成分や土壌に生育しているホルモン様物質を生産する多くの微生物によって生育促進効果を発現します。

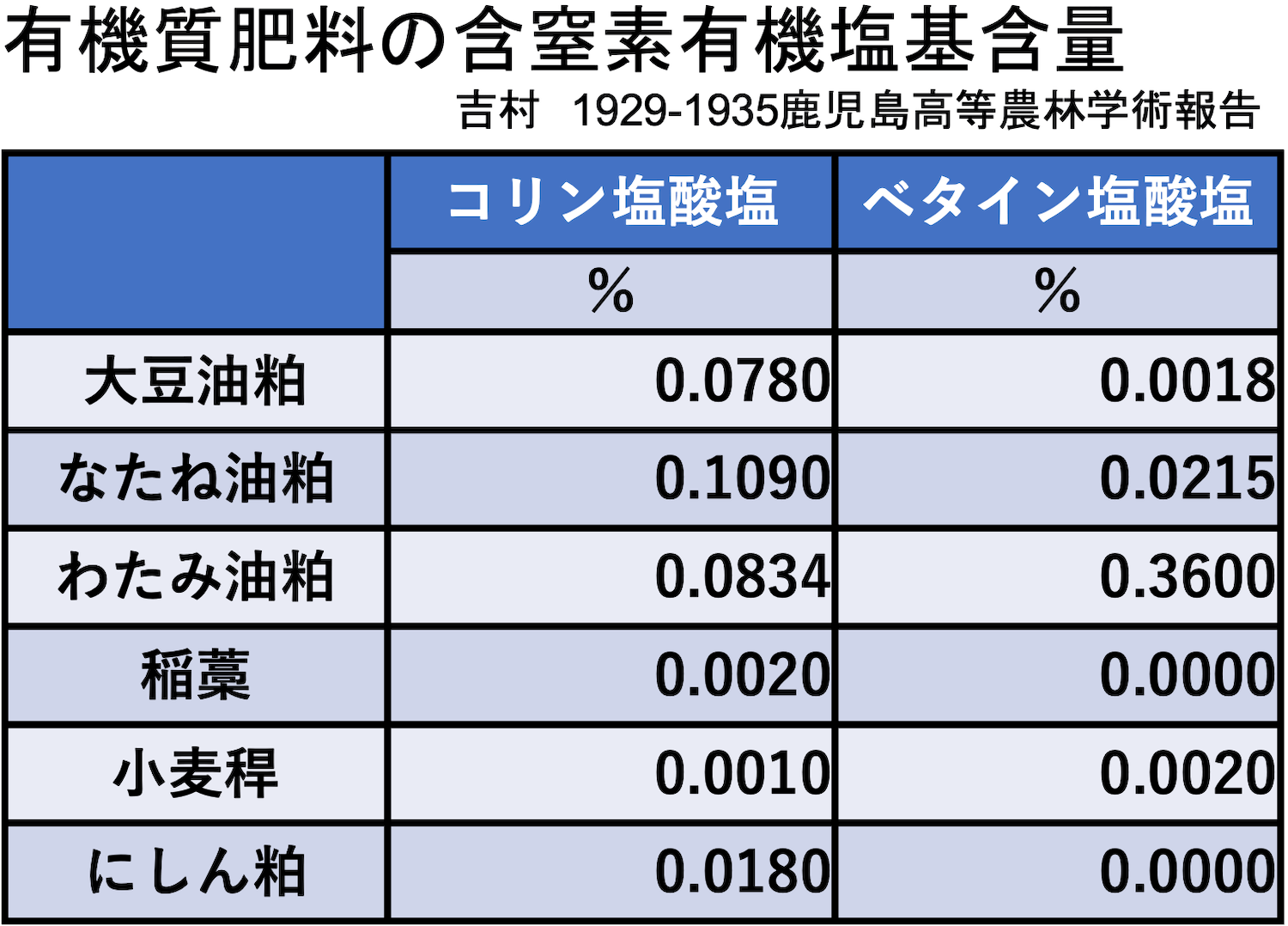

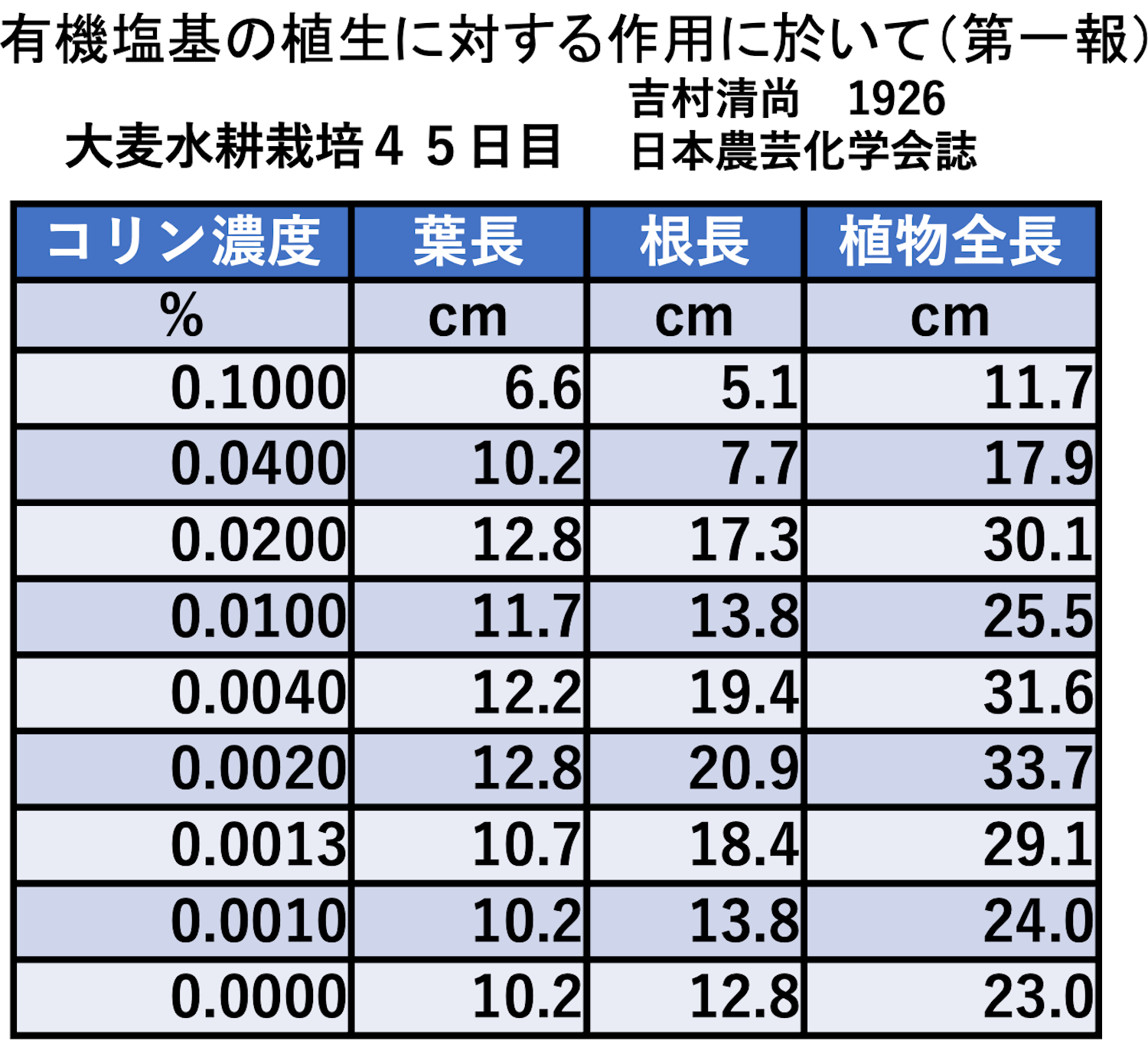

昔から有機質肥料に含まれる有機塩基の含量や大麦の生育に与える影響が試験されています。

コリン塩酸塩は、植物性有機質肥料に多く含まれ、なかでもなたね油粕に多く、稲藁、小麦稈は少なく、にしん粕にも比較的多く含まれています。ベタイン塩酸塩も同じ傾向でわたみ油粕にもっとも多く含まれ稲藁、にしん粕では検出できなかったとしており、大麦の水耕栽培ではコリン濃度13ppm-200ppmで生育が優れたとされています。

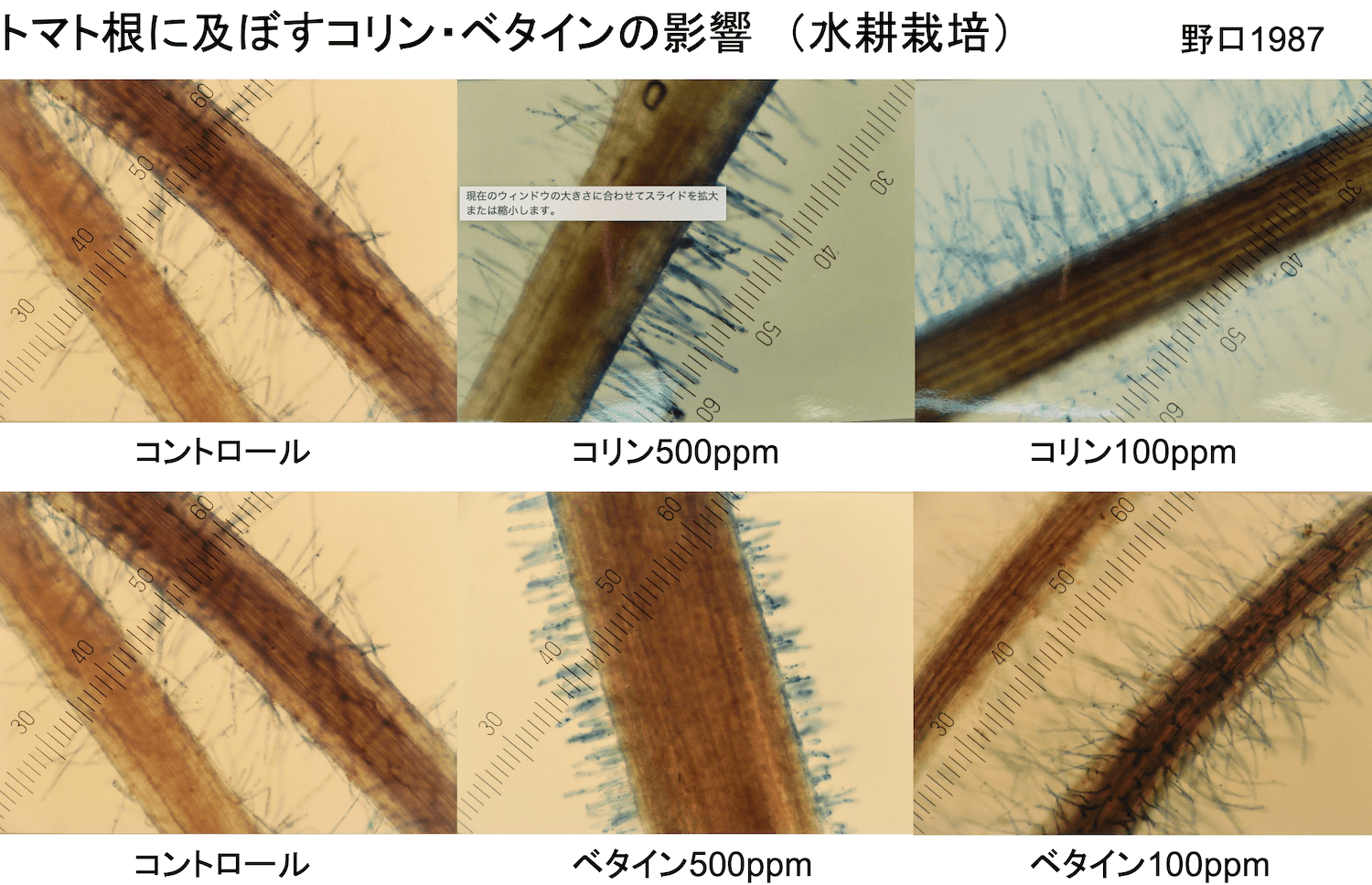

トマトの水耕栽培でコリン、ベタインをそれぞれ水耕液に500ppm、100ppm添加して栽培し根の状態を顕微鏡で観察すると500ppm、100ppmとも根毛の発生は無添加に比べ多くなりますが、500ppmではその根毛の伸長が抑制されていますが、100ppmでは伸長も促進されていました。

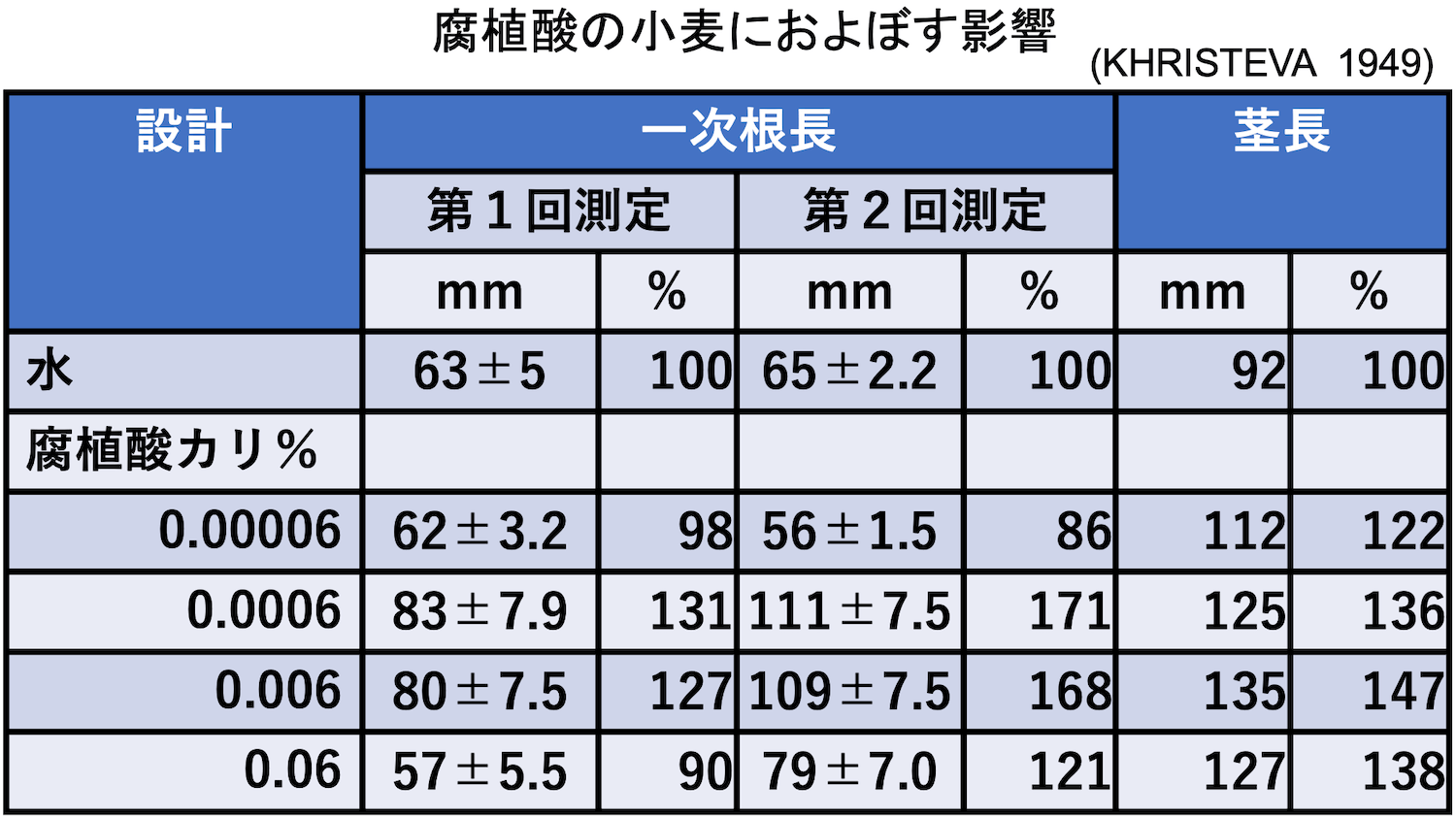

有機物が分解、重合して腐植ができますが、その中に含まれる腐植酸と腐植を硝酸などで分解したニトロフミン酸を用いて小麦、水稲に与える効果を示します。

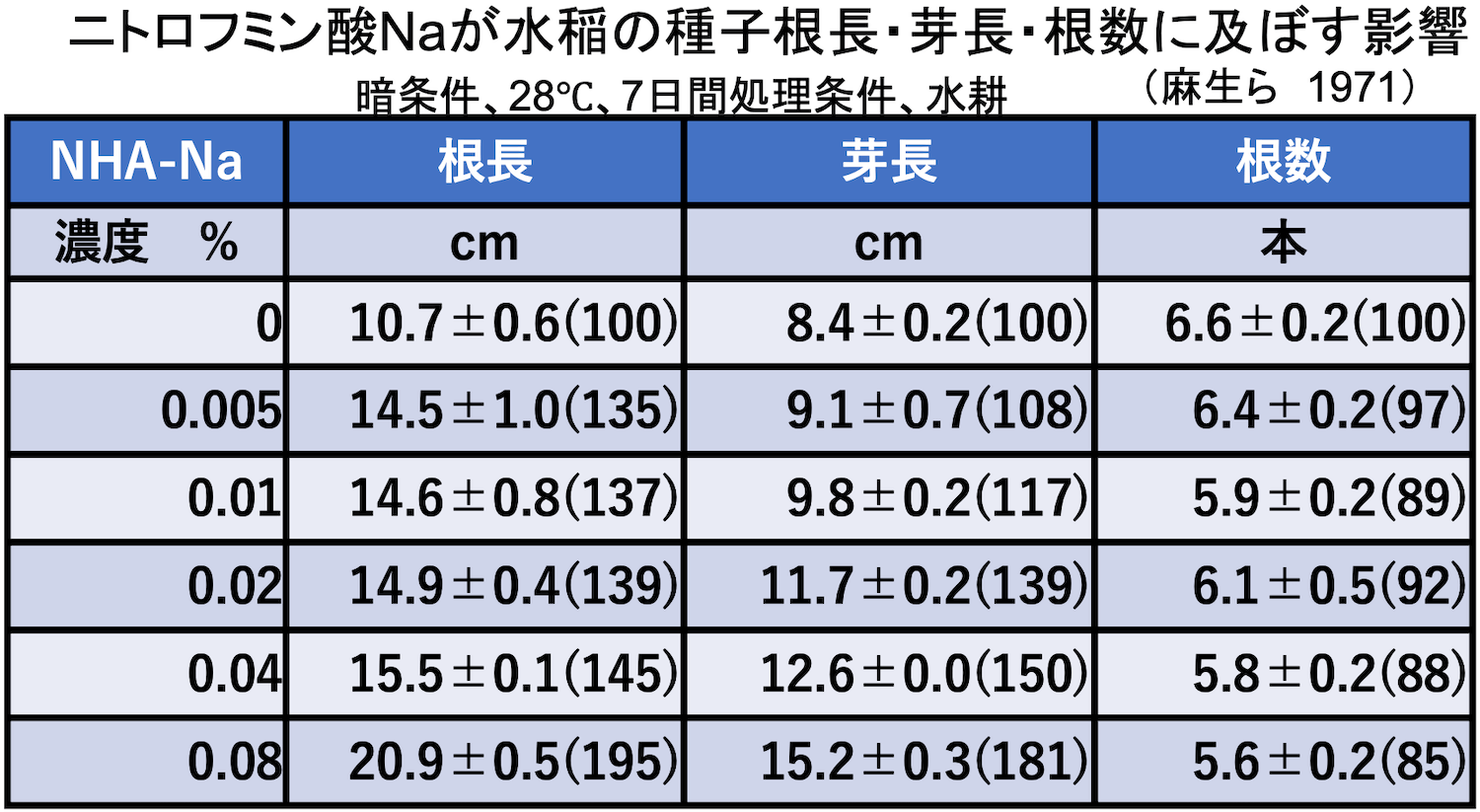

腐植関連ではKHRISTEVA(1949)が腐植酸カリを用いて小麦の生育に与える影響を試験しており、6-60ppmで地下部、地上部ともに生育が優れ、腐植酸が呼吸酵素関係のPolyphenolの給源として植物根に吸収され酵素活性を高め呼吸量増加し養分吸収増加とともに根の伸長が促進したとしています。また、麻生らは(1971)ニトロフミン酸Naを用いて水稲の種子根長、芽長、根数に及ぼす影響を試験しており、ニトロフミン酸Na200-800ppmで根長、芽長が促進され、根伸長促進は細胞壁の可塑性増加に伴う水分吸収増加と原形質の膨圧増大が原因で、これに伴って根群の活性化が増進されたとしています。

泥炭、腐植酸資材の中には資材中に58%程度の腐植酸を含むものもあり、養分供給や化学性改善だけでなく生育促進効果も期待されます。

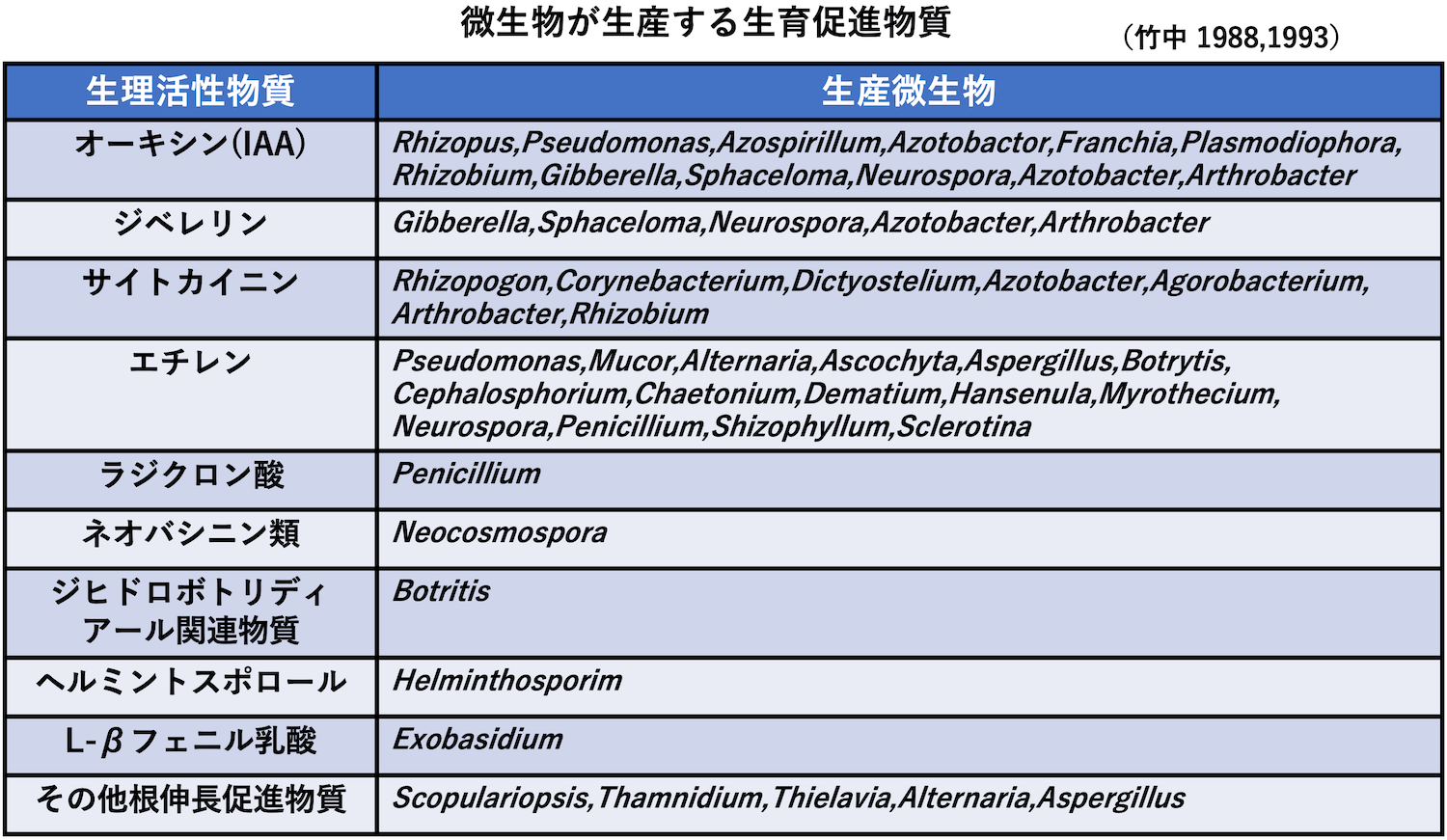

土壌微生物が生産するホルモン用物質については竹中(1988,1993)がホルモン用物質とその生産微生物plant growth-promoting rhizobacteria(PGPR), plant growth-promoting fungi(PGPF)についてまとめていますが多くの微生物がホルモン用物質を生産しています。

この他にもビタミンB1は根の伸長に不可欠であって細胞の分裂促進、発根促進、根の伸長に影響するとの報告もありますが、このような生育促進効果は、環境条件、濃度によって異なります。

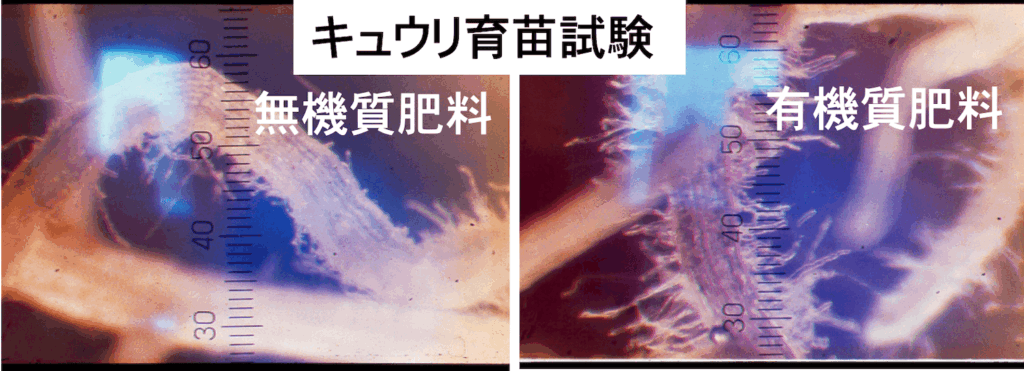

有機質肥料と無機質肥料を用いたキュウリの育苗試験と牛糞堆肥を用いたコマツナ栽培試験の写真を示します。キュウリ育苗試験の根を観察すると無機質肥料施用の根は根毛の発生が少なく、有機質肥料施用の根は根毛の発生が密で多く見られ養分吸収もスムーズに行われるものと思われます。

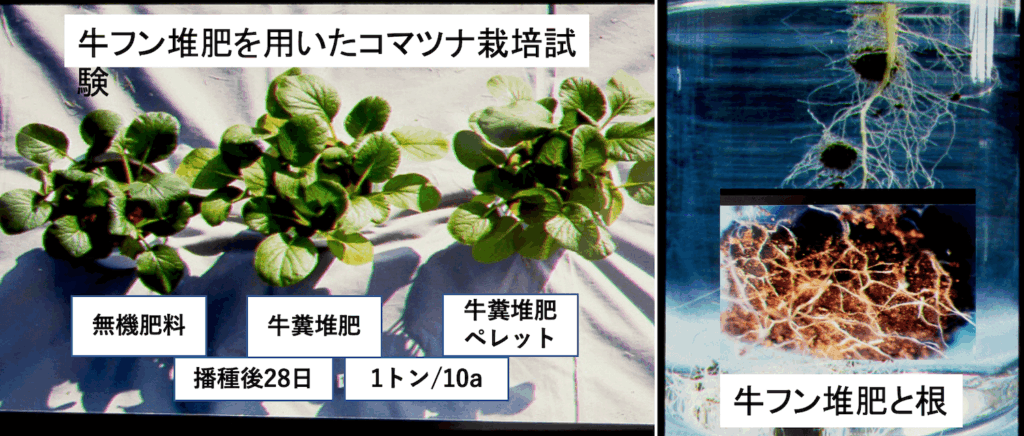

牛糞堆肥と無機質肥料を用いて窒素を合わせたコマツナの栽培試験では、無機質肥料施用のコマツナでは葉色は濃く、堆肥施用のコマツナでは葉色は淡いのですが生育は良く、堆肥施用の根を観察すると堆肥ペレットの周りに根が多く集まり、堆肥ペレット内部まで根が入って生育が良くなっていることが分かります。

品質向上効果

有機物と微生物の作用で土壌の健全性が保たれたら作物が持つ本来の品質は発現されると思います。有機物施用による作物品質に対する効果を報告されている項目を下記にまとめてみました。

果菜類ではトマトの尻腐れやメロンの裂果、キュウリの曲がり果、根菜類のダイコンのすいり、葉菜類ではレタスの結球不良、キャベツの芯腐れなどの生理障害が少なくなり、各作物の品質成分の糖やビタミンC、カロチン、ペクチンなどの増加、葉菜類の硝酸態窒素の減少と保存性の向上が報告されています。

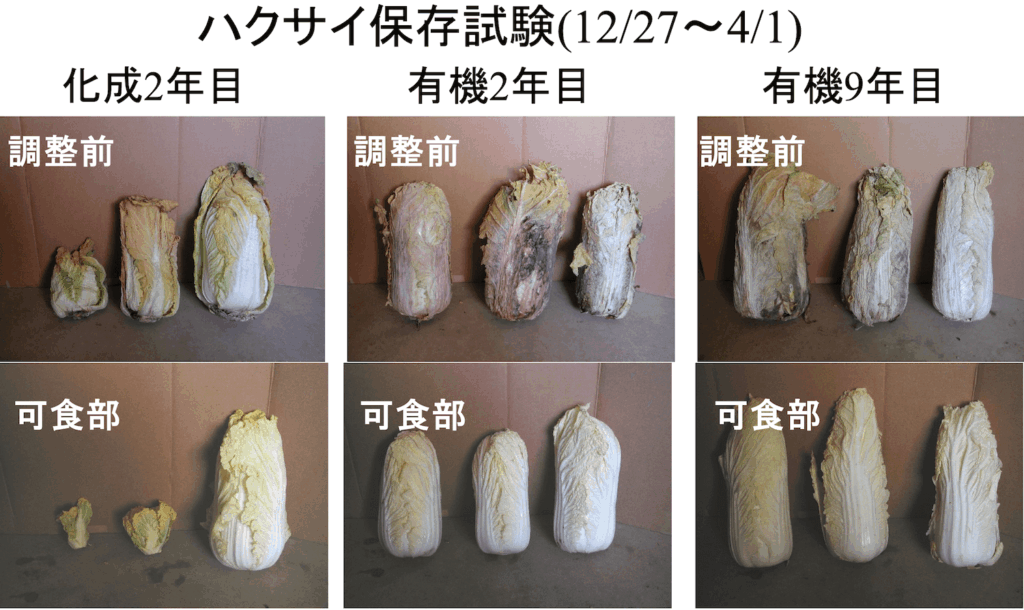

ハクサイ保存試験では、ハクサイを12月27日に収穫して新聞紙にくるみ室温で翌年の4月1日まで保存して新聞紙を取り除いたのが上段の写真で、下段が食べれそうな部分まで取り除いた後の写真で有機質肥料を用いて栽培したハクサイの保存性が優れていることがわかります。

作物がアミノ酸や低分子タンパク質を直接吸収する事は先に示しましたが、アミノ酸でも旨み、甘みに関与するアミノ酸が作物体内で蓄積しているのであれば美味しい作物が生産されていると思います。

ブドウの根や果実などの各器官と土壌からの微生物の遺伝子解析から、土壌の性質、気候、ブドウの品種などで微生物の種類が変わることでワインの品質や個性(テロワール)に影響を与える可能性があることが報告されています。

また、イチゴの香りはイチゴの果実の中に生息しているMethylobacterium菌がイチゴの香り主成分フラネオールを生合成しており、この細菌がいないとイチゴの香りは出ないとも報告されています。

ケシの実のアルカロイド(モルヒネ)は放線菌エンドファイトMarmoricola 菌が代謝調整、生産促進していると報告されており、植物の体内に生存している内生菌(エンドファイト)が品質や機能性成分の生産に関係しており内生菌(エンドファイト)が注目され今後の研究が待たれるところです。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント