3. 有機物と微生物が作物に与える総合的効果

有機物と微生物が作物に与える総合的効果

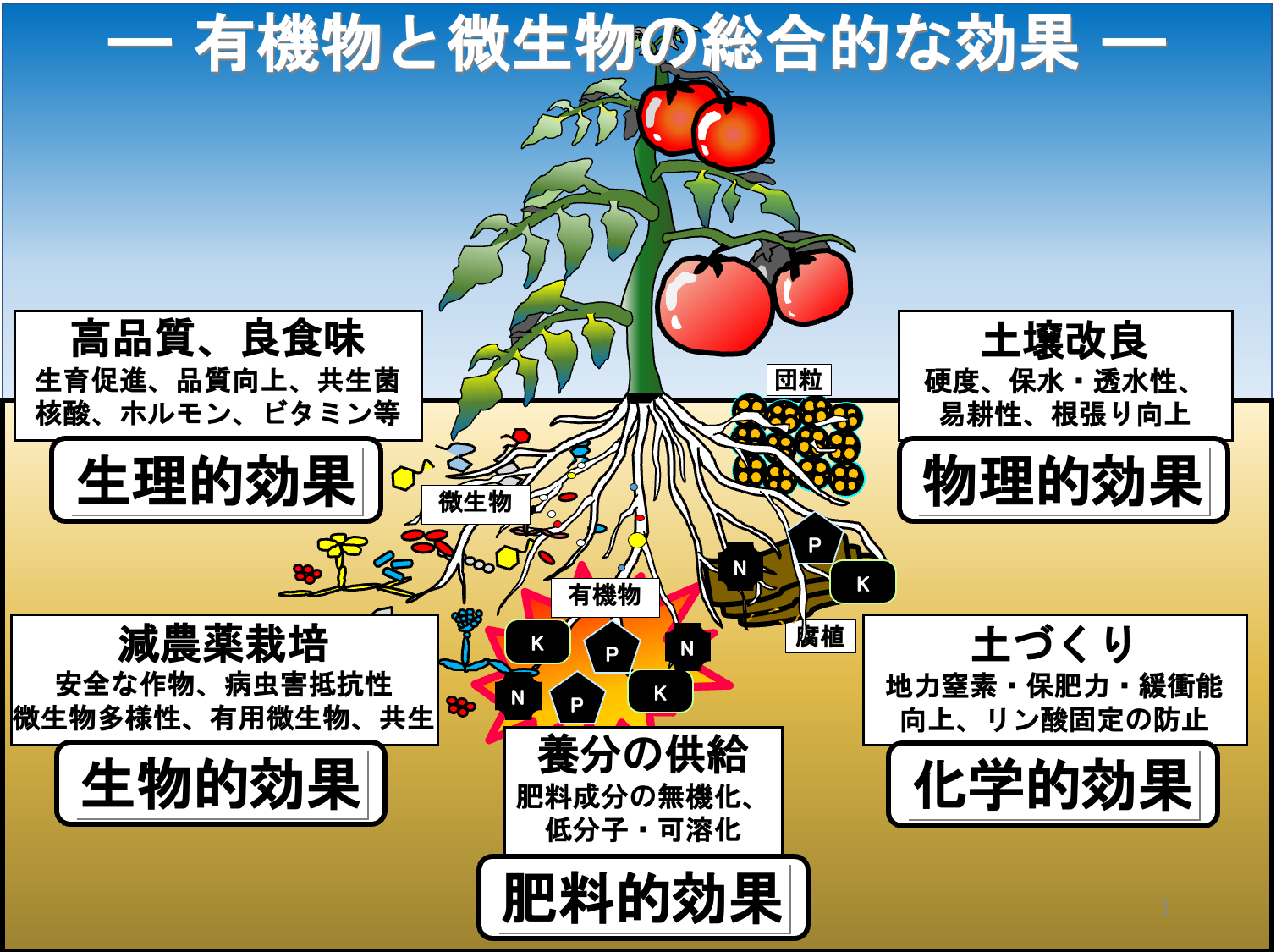

有機物と微生物による総合的効果について図に示しましたが、堆肥などの有機物や有機質肥料を圃場へ施用すると必ず土壌微生物が有機物を基質として増殖します。施用された有機物は微生物により分解されて肥料成分の無機化、低分子化、可溶化されて作物に養分として吸収されます。また微生物も基質がなくなると死滅しその死菌体も他の微生物によって分解されて養分供給されます。

有機物の分解物残渣として腐植が残り、この腐植も地力窒素の供給源として大きな役割を持っています。腐植は保肥力を高め濃度障害を抑制する緩衝能の向上とリン酸固定を抑制します。

有機物の分解過程で生じる分解産物と粘土を糸状菌の菌糸で絡め、細菌類などが生産する粘質物質で固めて土壌団粒が形成されます。団粒ができると土壌が膨軟になり根も伸びやすく、保水性、透水性、通気性が良くなり、その結果として根張りが向上します。

有機物の構成物質が微生物で分解される過程で生成されるアミノ酸、核酸、糖、腐植酸などと微生物が産生するホルモン用物質やビタミンなどによって生育が促進し作物品質向上の可能性が考えられます。有機物施用での品質向上については現象としては報告されていますが、その作用機作については今後研究が進み解明される事と思います。

有機物施用によって必ず土壌微生物が増殖しますが、病原菌や寄生性センチュウが増えると作物生育に悪影響を与えますが、これらの病原菌や寄生性センチュウを抑え込むような有効菌の増殖や多様な微生物相ができる事でこれらの被害が抑制されます。

これらの有機物と微生物の効果は肥料的効果、化学的効果、物理的効果、生理的効果、生物的効果がそれぞれ影響しあって総合的な効果を発揮します。

作物への窒素供給効果(窒素無機化)

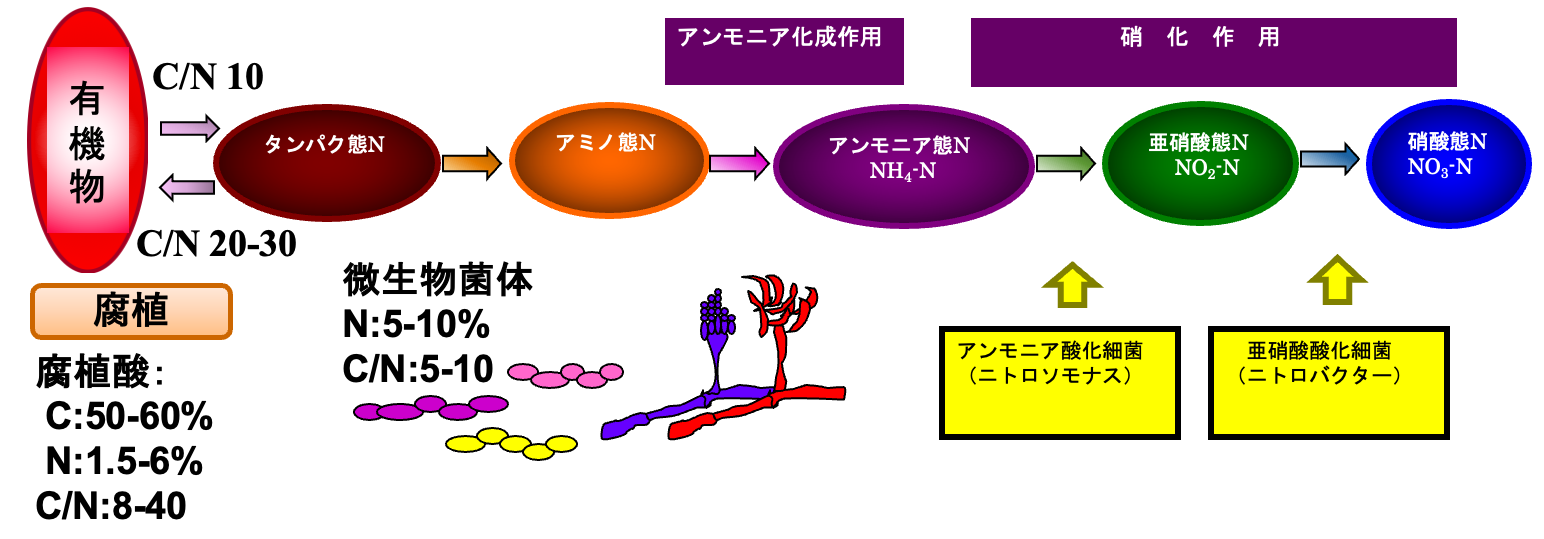

作物生産に最も影響を与える養分が窒素で、有機物施用で土壌微生物が分解して低分子になったものが吸収される窒素の無機化について図で示しました。

有機物のタンパク態窒素は最初にタンパク分解酵素プロテアーゼを生産するタンパク分解菌で分解されアミノ態窒素になり、その後アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素と変化していきますがこれを窒素の無機化と呼びます。

アミノ態窒素からアンモニア態窒素に変わるのをアンモニア化成作用と呼び、アンモニア態窒素から亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に変わるのを硝化作用と呼び、硝化作用ではアンモニア態窒素をアンモニア酸化細菌(ニトロソモナス菌)が亜硝酸態窒素に変え、亜硝酸態窒素を亜硝酸酸化細菌(ニトロバクター菌)が硝酸態窒素に変えます。

硝化作用は酸素の存在が必要でまた酸性土壌では硝酸化成は低下し、20-30℃が適温で15℃以下40℃以上では活性が著しく劣ります。圃場が排水不良で嫌気状態や低温で硝化が進まずアンモニアが土壌に蓄積しアンモニア態窒素が土壌に25mg/100g以上だと作物にとっては過剰とされています。

窒素の無機化で働く微生物は自分の菌体を作るために有機物を栄養源としており自分の菌体の炭素率C/N 5-10に比べて有機物の炭素率が低ければ菌体増殖にあまる窒素の無機化がすすみ、炭素率C/N 20-30以上になると逆に土壌中の無機態窒素を菌体に取込み有機化がおこり作物は窒素飢餓、欠乏になります。

炭素率C/N比が高い木質系有機物を生のまま圃場に施用すると窒素欠乏が起きるので圃場に施用する前に堆肥化して炭素含量を下げるのが堆肥化の一つの目的です。

窒素の無機化は有機質肥料の組成、土壌のpH、水分、酸素、温度、微生物活性などの条件で異なりますが、分解による窒素の無機化、分解パターンは有機質肥料の種類によって特徴的で、大別すると初期に窒素の無機化が大きく徐々に減少する「前期中心型」としてフェザーミール(蒸製羽毛粉)、蚕蛹油かす、蒸製毛粉、蒸製てい角粉、肉骨粉、魚かす粉末、蒸製皮革粉などの動物質肥料で、中期に無機化が大きい「中期中心型」として、なたね油かす、大豆油かす、カニガラ、米ぬか油かすがあり、後期まで無機化が持続する「持続型」として肉かす粉末、乾血粉末、蒸製骨粉、わたみ油かす、カポック油かす、乾燥酵母、ケイフン、生骨粉、ひまし油かす、菌体肥料があります。

「前期中心型」は炭素率が低く蛋白含量、窒素含量が高い資材、主として動物質が含まれ、「中期中心型」は主として植物質肥料で「持続型」は脂肪が多い動物質や植物質、ケイフン、菌体肥料がこの中に入り、窒素形態が緩分解性のものや微生物菌体により有機化され易い資材が含まれます。

窒素の無機化率は多くの試験結果から、高くて70から80%程度で、残りの窒素は微生物菌体に取り込まれてその後再無機化されて地力窒素として供給されます。

WRITER PROFILE

<執筆者:野口 勝憲>

1950年:長崎県生まれ

鹿児島大学農学部農芸化学科卒業

京都大学農学部植物栄養学 小林達治 研究室

表彰:日本土壌肥料学会 第8回技術賞受賞

現在:(一財)日本土壌協会専門委員、土壌医の会全国協議会会長、茨城土壌医の会会長、全国土壌改良資材協議会特別顧問など

専門分野:土壌肥料、有機質肥料、土壌微生物、土壌診断と対策

資格:農学博士

コメント